本を読むのが辛くなってきたり、文字がぼやけてピントが合わなかったり。

それはもしかすると、老眼のサインかもしれません。

本が好きなのに、ページをめくる楽しさが少しずつ遠のいていく。

そんな悩みを抱えていませんか?

でも、老眼になったからといって読書をあきらめる事はしたくないですよね。

読書が快適になる方法やグッズ、目を労わる習慣を取り入れるだけで、読書習慣が変わります。

この記事では、今すぐ試せる5つの読書対策と、読書を楽しむための工夫をご紹介します。

もう一度、本の世界にゆったりと浸かるためのヒントを見つけてください。

老眼で本が読めないその原因とは?

老眼は、年齢とともに目のピント調節機能が衰えることで起こる自然な変化です。

特に読書のように近くを見る作業では、見えにくさを強く感じやすくなります。

ここでは、老眼によって本が読めなくなる主な原因をわかりやすく解説します。

なぜ老眼になると本が読みづらくなるのか

老眼は、加齢によって水晶体(レンズ)の弾力性が低下します。

ピントを合わせる力が衰えることで、起こる現象です。

若いころは、近くを見るときに自然にピントを調節できていました。

しかし、40代を過ぎる頃からこの機能が低下し始めます。

読書のように30~40cmの距離で細かい文字を見る行為は、ピント調節力を多く必要とします。

そのため老眼が進行すると、近くの文字がぼやけたり、読むのに時間がかかったりしてしまうのです。

老眼と近視・遠視の違いを知っておこう

老眼とよく混同されがちなのが近視や、遠視といった視力の問題です。

- 近視:遠くが見えにくく、近くは見える状態

- 遠視:遠くも近くも見づらい状態(特に近くがつらい)

- 老眼:年齢によって近くにピントを合わせづらくなる状態

つまり、老眼は加齢に伴う目の機能低下であり、近視や遠視とは根本的に異なります。

もともと近視の人は裸眼の状態で近くが見やすいため、老眼に気づくのが遅れることもあります。

逆に、遠視の人は老眼の影響を早く感じやすい傾向にあります。

読書中に文字がぼやける・かすむ原因

本を読んでいるときに、文字がかすんで読みにくいことはありませんか?

ピントがすぐにズレるといった症状がある場合、老眼だけではありません。

目の疲労や、照明の影響も考えられます。

特に以下のような状況では、読書の時に見えにくくなります。

- 薄暗い場所で読んでいる

- 長時間、休憩せずに読書を続けている

- スマートフォンやパソコンの使用時間が長く、目が疲れている

これらの原因が重なると、老眼の症状が現れ、本が読めないと感じることが増えてしまいます。

老眼で本が読めない|今すぐ試せる5つの対策

老眼で本が読めない、そんなお悩みを抱えている方も、少しの工夫と便利なツールを取り入れることで、快適な読書を取り戻すことができます。

ここでは、すぐに実践できる5つの読書対策を紹介します。

老眼でも読書を楽しむための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

自分に合った老眼鏡を選ぶコツ

老眼鏡は、ただ度数が合えばよいというわけではありません。

特に読書に適した老眼鏡を選ぶには、以下のポイントを押さえることが大切です。

選ぶポイント

- 読書距離(30〜40cm)に合わせた度数を選ぶこと

- 長時間かけても疲れにくい軽量フレームを選ぶこと

- ブルーライトカットや非球面レンズなど、目を守る加工もチェック

市販の既製品で合わないと感じたら、眼科やメガネ店での視力測定を受けましょう。

オーダーメイドの老眼鏡を作るのが、おすすめです。

自分に合った老眼鏡があれば、読書のストレスは大きく軽減されます。

読書灯や照明環境を見直す

老眼が進むと、暗い場所では文字がより見づらくなります。

そのため、読書灯や部屋の照明を見直すことも重要な対策です。

見直すポイント

- 昼白色や自然光に近いLEDライトを使う

- 光が直接本に当たる位置に調整する

- まぶしすぎず、影ができない照明が理想的

特にベッドサイドでの読書には、アーム式で角度が自由に調整できる読書灯が便利です。

明るさと光の質を変えるだけで、驚くほど文字が読みやすくなります。

拡大鏡やルーペを活用する

一時的に文字を大きくしたい時や、細かい文字を読む場面では、拡大鏡やルーペがとても役立ちます。

活用のポイント

- 置き型タイプの拡大鏡は手が疲れにくく、長時間の読書に効果あり

- ライト付きのルーペは明るさと拡大を両立でき、見やすさに効果あり

- ブックスタンド型拡大鏡など、両手を空けて読める工夫も便利

読書グッズとしての拡大鏡は、老眼鏡の補助としても活用できます。

1つ持っておくと、とても重宝するのでおすすめします。

電子書籍で文字サイズを自由に調整する

近年では、電子書籍リーダーやスマートフォン、タブレットでの読書も広く普及しています。

老眼世代にとっては、文字サイズや行間を自分の目に合わせて調整できる点が大きなメリットです。

活用のポイント

- フォントサイズを大きく設定できる

- 画面の明るさを自動調整できる端末も多い

- 音声読み上げ機能を使えば、目を使わずに読書が可能

Kindleや楽天Koboなど、電子書籍専用端末は目にもやさしい設計になっています。

紙の本より、快適に感じる人も少なくありません。

目を休める習慣で読書をもっと快適

どんなに対策をしても、目を酷使し続けては快適な読書はできません。

老眼世代こそ、目をいたわる習慣が必要です。

ケアのポイント

- 1時間ごとに10分ほど目を休ませる

- 遠くを見る、まばたきを増やす、ホットタオルで目を温めるなどのケア

- パソコンやスマホの長時間使用を控える

日常的に目を労わることで、老眼の進行を緩やかにするだけでなく、読書の質そのものが向上します。読書前後の目のケアは、見落とされがちですが非常に大切です。

老眼で本が読めない|読書を楽しむ工夫と習慣

老眼が進んでくると、これまでのようにスムーズに読書を楽しめなくなる場面も増えてきます。

ですが、視力の衰えは読書の終わりではありません。

シニア世代に合った読書の楽しみ方。

ちょっとした習慣の工夫など。

こういう工夫を取り入れることで、再び本の世界に没頭できるようになります。

ここでは、読書をあきらめたくないあなたのためのヒントをご紹介します。

読みたい本を選ぶコツとジャンルの工夫

読書を続けたいと思っていても、文字が多くて難解な本では途中で疲れてしまうこともあります。

老眼世代にとっては、内容だけでなく読みやすさも選書の基準にすることが大切です。

おすすめポイント

- 文字が大きめの本や、大活字本を選ぶ

- ストーリーが短く区切られたエッセイや短編集を選ぶ

- 昔読んだ本を再読することで内容に集中しやすくなる

- 旅行記、時代小説、人生エッセイなど、年齢を重ねてこそ共感できるジャンルを選ぶ

また、シニア世代向けのおすすめ本としては、心が穏やかになる、生き方にヒントをくれる。

そのような要素が含まれる作品も、人気です。

無理なく楽しめる本との出会いが、再び読書の楽しさを呼び起こしてくれます。

音声読み上げやオーディオブックの活用

耳で楽しむ読書スタイルのオーディオブックはご存じですか?

どうしても字が見えづらく、長時間の読書がつらい方におすすめです。

近年はスマートフォンやタブレットでも簡単に利用できます。

読書の新しい形として、現在注目されています。

オーディオブック活用例

- オーディブルやオーディオブックなどのサービスで人気書籍が聴ける

- 家事をしながら、移動中、寝る前のリラックスタイムにも最適

- プロのナレーターが読み上げることで、物語の世界により深く入り込める

文字を追う負担がなくなることで、老眼でも長時間の読書体験が可能になります。

目を使わない読書という選択肢を取り入れることで、本との付き合い方の幅が広がります。

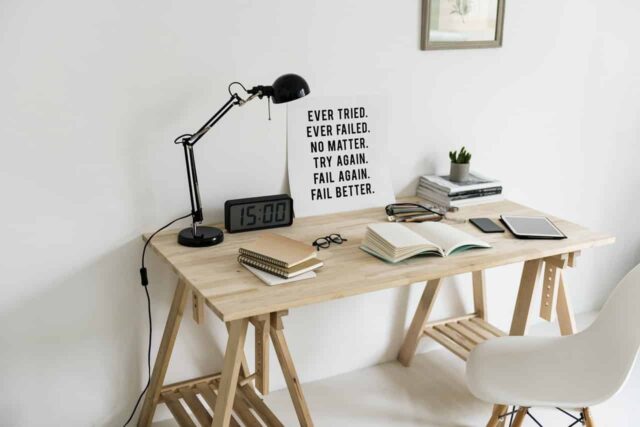

読書が心地よくなる時間と場所の工夫

まずおすすめなのは、朝の時間帯に読むこと。

朝は目がまだ疲れておらず、自然光もたっぷり入ります。

老眼によるぼやけや、疲れ目を感じにくい時間です。

1日のスタートに10〜15分でも読書タイムをつくりましょう。

そうすることで気持ちが整い、生活にもリズムが生まれます。

また、読書に集中できる静かな空間を確保することも大切です。

工夫のポイント

- テーブルライトと椅子の位置を工夫した、マイ読書コーナーをつくる

- テレビやスマホの音から離れた、静かな部屋や窓辺を選ぶ

- 寝室なら、横にならず背もたれのある椅子を置くことで姿勢も整う

時間と、場所の工夫を取り入れることで、老眼でも目にやさしく環境がつくれます。

そのため、心地よく読書を楽しむことができるようになります。

毎日の生活に読書の時間を無理なく組み込むことが、自然な習慣づくりにつながります。

まとめ|老眼で本が読めないとあきらめなくていい

年齢とともに視力が変化し、本が読めないと感じる瞬間が増えるのは自然なことです。

けれど、それは読書の終わりではなく、新しい読書スタイルへの入り口かもしれません。

老眼鏡の見直しや照明の工夫。

電子書籍やオーディオブックといったツールの取り入れ。

このような活用が、もう一度本の世界を楽しませてくれます。

そして、自分に合った方法で読む本は、きっと以前よりも深く心に残るはずです。

老眼だから仕方ないとあきらめず、あなたらしい読書の楽しみ方を見つけてみませんか?

本は、年齢を問わず、いつでも心の栄養になってくれます。